“Indonesia besar dan kaya karena mengeruk kekayan Bangsa West Papua.”

KALIMAT menohok itu keluar dari mulut Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, kepada saya saat merespons tindakan kelompok ultra-nasionalis Indonesia terhadap Vanuatu, awal bulan lalu. Beberapa media massa menyerang dengan mendefinisikan Vanuatu sebagai: wilayah yang masih mempraktikkan kanibalisme, negara dengan wilayah hanya se-ujung kuku, dan negara yang doyan mengusik Papua—informasi ini sebagai mereka ambil dari Wikipedia.org.

Segendang sepenarian dengan itu, seorang diplomat asal Indonesia bernama Silvany Austin Pasaribu juga berkomentar dangkal ke Vanuatu. Menurutnya, Vanuatu tak berhak mempromosikan hak masyarakat adat. Sebenarnya soal ini, sudah jauh hari dikritik oleh Sendius Wonda—yang pernah menjadi Bupati Nabire, yang mana intinya Indonesia hanya terlibat dalam deklarasi PBB terkait hak masyarakat adat, namun tak pernah ada eksekusi.

Bisa jadi, Silvany belum membaca buku Wonda karena dilarang peredarannya—salah satu buku yang akan saya ulas di sini.

Kembali ke pernyataan Wenda, ucapan itu mengingatkan kita terkait pernyataan Walter Hadye Lini yang disampaikan perwakilan Vanuatu, dalam Sidang Umum PBB ke-25 tahun 2000 lalu. Kurang lebih dia bilang begini: kami mungkin tidak memiliki sumber daya untuk mendukung perjuangan mereka [Papua], tetapi kami dapat mengingat mereka dalam doa kami setiap hari. Ketika kita berbicara tentang perjuangan mereka, kita harus selalu menggunakan nama yang sangat mereka sayangi yaitu, West Papua. Vanuatu tak ingin penindasan terhadap Timor Timur juga terjadi di West Papua.

Bahkan jauh sebelum itu, pada Sidang Umum PBB ke-14 tahun 1983 lalu, Walter lantang mengkritik brutalitas militer Indonesia yang membantai masyarakat sipil di Timor Timor. Sebagai teman sejati Indonesia, ia bilang, Vanuatu menentang invasi, pendudukan, dan aneksasi Timor Timur oleh Indonesia.

Selain itu, mantan Perdana Menteri Vanuatu, Barak Tame Sope Maautamate, berhasil mempertemukan dua pimpinan faksi Organisasi Papua Merdeka (OPM), yaitu Seth Jafet Rumkorem dan Jacob Prai. Seth memimpin OPM Markas Victoria (Mavik), sedangkan Jacob pimpinan OPM Pembela Keadilan (Pemka). Upaya ini yang tak mampu dilakukan Pemerintah Indonesia. Jangankan bertemu, mendengar pendapat saja tidak.

Saya sengaja menjadikan isu ketegangan antara Indonesia dengan Vanuatu sebagai pengantar daftar bacaan ini. Sebab, menurut saya, inilah bentuk nyata sensor sporadis yang terjadi baru-baru ini. Itu risiko bagi mereka yang mengkritik pelanggaran HAM pemerintah Indonesia di Papua.

Saya ingin merekomendasikan sehimpun buku mengenai Papua yang pernah dilarang secara legal oleh negara Indonesia. Seluruh buku yang ada di dalam daftar bacaan ini telah mengantongi International Standard Book Number (ISBN) dan pelarangannya melalui rekomendasi tim clearing house. Tokoh kunci pelarangan buku-buku ini ialah Hendarman Supandji—mantan Jaksa Agung periode 2007-2010.

Tujuh buku ini bisa menjadi saluran alternatif jika kita ingin memahami Papua lebih jauh. Serangkaian buku ini akan membantu menjernihkan pikiran kita dari berbagai noda manipulatif yang dibangun dan dipertahankan puluhan tahun oleh negara Indonesia. Kita akan paham bagaimana Indonesia merambah dan memeras Papua untuk membangun Jakarta. Sisanya dibiarkan terhampar luas, dipersiapkan untuk kompleks pemakaman massal. Ini pencurian terorganisir.

Ketika membaca buku-buku di dalam daftar ini, kita akan dibingungkan dengan mengapa ada banyak pihak—semisal Wenda dan Vanuatu—yang menyebut Papua dengan “West Papua”? Mengapa demonstrasi para mahasiswa menyerukan “Papua Merdeka”? Bagaimana dengan Irian Jaya dan Papua Barat?

Begitu juga, mengapa hanya ada Otsus Papua? Bagaimana dengan Otsus Papua Barat? Pada 2008, Papua Barat baru mendapatkan dana alokasi khusus. Proses itu terjadi melalui UU No. 35 tahun 2008, yang menyebutkan Papua Barat sebagai ruang lingkup dari Otsus Papua. Itu artinya ada keterlambatan tujuh tahun bagi Papua Barat mendapatkan dana Otsus.

Semua hal tersebut belum termasuk ambisi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian—yang pernah menjadi Kapolda Papua—untuk membelah lagi dan membikin Papua Selatan serta Papua Pegunungan Tengah. Padahal, jika kita mau sedikit teliti, pemekaran sebelumnya—yang memunculkan Papua Barat—dilakukan hanya dengan menarik garis lurus secara serampangan sehingga berpotensi membelah wilayah masyarakat adat. Kita bisa melihat itu dari peta.

Semua ini rumit. Perlu tulisan lain untuk menjelaskan semuanya secara utuh dan komprehensif. Namun singkatnya, jika dipahami konteks utuhnya, maksud West Papua dan Papua Barat adalah Papua dan Papua Barat itu sendiri. Pemerintah Indonesia terus mengotak-atik nama-nama itu untuk mendistorsi perjuangan kemerdekaan.

1. Jeritan Bangsa, Rakyat Papua Barat Mencari Keadilan (Sendius Wonda, 2009)

Buku pertama yang saya rekomendasikan adalah karya Sendius Wonda yang saya sebut di atas tadi. Secara umum, buku ini menjelaskan bagaimana Bangsa Papua menderita akibat kebijakan otonomi khusus. Mereka hidup ibarat kuda: ditunggangi, badan diikat, mata ditutup, dan disetir dari Jakarta. Sedangkan Pemerintah Indonesia, mendapat bagian menumpangi dokar atau pedati.

Inti dari pemekaran di Papua: perampasan tanah, penghancuran hutan, dan perusakan gunung-gunung rakyat dalam waktu yang singkat. Tentu diiringi dengan penyensoran atas ragam pelanggaran HAM yang terjadi.

Sendius menyantumkan data BPS pada 14 Maret 2009, yang mencatat Papua sebagai tempat penduduk termiskin di Indonesia bermukim. Bagaimana saat ini? Papua dan Papua Barat tetap menjadi wilayah termiskin. Berdasarkan data BPS Maret lalu, tingkat kemiskinan di Papua 26,64 persen dan Papua Barat 21,37 persen. Itu artinya tak ada perubahan signifikan di Papua 11 tahun sejak buku ini diterbitkan.

Jika ditinjau dari program terbaru distribusi penerima Kartu Prakerja, Papua dan Papua Barat berada di tingkat terendah. Hanya 0,08 persen Papua Barat dan 0,46 persen Papua per Agustus lalu.

Selain karena berbeda rumpun, Orang Asli Papua (OAP)—yang rasnya adalah Melanesia—berada dalam cengkraman trauma. Mereka sangat sulit melupakan kekejaman militer Indonesia sejak era percobaan aneksasi Soekarno. Wujud hadirnya Pemerintah Indonesia di Papua adalah dominasi militer. Papua pernah mendapatkan tiga pukulan sekaligus: dwifungsi ABRI, Daerah Operasi Militer (DOM), dan objek vital nasional.

Kendati status DOM dicabut pada 1998, namun kultur kekerasan yang dilakukan militer tak berubah. Masih banyak aparat yang memukuli orang sipil tanpa alasan jelas, dan buruknya lagi, tak tersentuh jerat hukum.

Bahkan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) diketahui menjadi sumber ekonomi bagi militer Indonesia. Keberadaannya diada-adakan dan dibesar-besarkan. Pembacaan realitas sosial serupa juga pernah Sendius tuturkan juga di buku pertamanya yang juga dilarang beredar. Cap “separatis” menjadi proyek bagi militer untuk mendapatkan uang, naik pangkat, penambahan pasukan maupun logistik, dan menggalakkan operasi militer.

Ruang gerak Bangsa Papua, dalam era yang katanya penuh kebebasan dan demokratis ini, dipersempit dengan stempel “separatis”. Mereka hidup dalam pengawasan ketat dari intelijen negara. Salah satu contoh konkretnya adalah buku ini, yang dianggap menyebarkan virus separatisme dan dilarang beredar.

Oleh karena itu, menanam infrastruktur bukan tolok ukur atau kesuksesan pembangunan di Papua. Sebab, kalangan akar ruput di Papua tetap menjadi penonton. Mereka yang menikmati dana otsus hanya sekelompok elite. Uang otsus yang membanjiri Papua hanya menumbuhkan raja-raja kecil di daerah.

2. Tenggelamnya Rumpun Melanesia: Petarungan Politik NKRI di Papua Barat (Sendius Wonda, 2007)

Rekomendasi dari saya nomor dua lagi-lagi karyanya Sendius. Dalam buku ini, ia meramu petuah adat dan ajaran agama untuk menguatkan sendi-sendi penopang perjuangan kemerdekaan Papua. Dia menguliti sebuah agenda besar: pemusnahan Orang Asli Papua (OAP) melalui operasi militer, transmigrasi, dan keluarga bencana.

Pertama, operasi militer. Kehadiran Pemerintah Indonesia sebenarnya adalah malapetaka. Secara sosiologis, lingkungan OAP berubah menjadi ladang minuman keras dan hanya menunggu kematian tidak terhormat. Tempat hiburan dan panti pijat tumbuh subur—disertai bekingan aparat Indonesia. Salah satu masalahnya yang berkembang saat ini: menjadi biang penyebaran HIV/AIDS yang tak terbendung.

Kedua, agenda transmigrasi. Sistem kapitalisme berwatak menindas dan eksploitatif masif beroperasi di Papua. Perlindungan hak ulayat bidang pertanahan ringkih. Orang-orang Papua melepaskan tanahnya dengan terpaksa karena memang ditekan oleh kekuatan militer.

Ketiga, adanya program keluarga bencana. Sendius memplesetkannya menjadi “Keluarga Bencana”. Program itu mematikan pertumbuhan populasi masyarakat asli Papua, terutama dari rumpun minoritas.

Sendius mengingatkan ulang: tanah Papua memang dijajah, namun jiwa OAP tetap bebas—terkenal dengan frasa “one people, one soul”. Sesuai UUD 1945, penjajahan dan pendudukan NKRI di Papua Barat harus dihapuskan. Sebab kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Selain itu, menurut Sendius, di Papua sila ke-2 hanya berisi: ketidakmanusiaan yang tidak adil dan biadab.

Pemerintah Indonesia menganggap buku ini mengganggu ketertiban umum. Atas rekomendasi dari tim clearing house, Jaksa Agung Hendarman Supandji melarang peredarannya, sejak 27 November 2007.

3. Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat (Socratez Sofyan Yoman, 2007).

Pelarangan buku ini, tercatat sebagai satu-satunya instruksi Jaksa Agung Hendarman Supandji sepanjang tahun 2008. Dasar hukumnya adalah UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Hendarman memerintahkan operasi yustisia untuk menyita buku ini. Setelah dua hari razia ke penerbit dan toko buku, pemerintah menyita 164 buku itu.

Pada 13 Oktober 2010, MK menyatakan undang-undang tersebut tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun Kejaksaan Agung, tetap ngotot masih bisa diberlakukan.

Socratez mengawali buku ini dengan secuil informasi: buku karya Socratez yang akan terbit selanjutnya berjudul Otonomi, Pemekaran, dan Merdeka (OPM). Dia tidak bergurau. Socrates melawan stigma yang disematkan kepada orang Papua seperti “separatis”, “makar”, “OPM”, “primitif”, “kanibal”, “terbelakang”, “bodoh”, dan sebagainya. Dia menyerukan gereja di Papua agar tidak berdiam diri menerima stigma khas penjajah itu.

Ia menceritakan bagaimana gereja mendekati umat sampai ke pelosok: makan, bernyanyi, dan melalui segala suka maupun duka bersama. Namun, Pemerintah Indonesia menusuk dari belakang. Negara menculik, membunuh, dan melakukan berbagai tindakan pelanggaran HAM lainnya dengan alasan umat gereja bagian dari gerakan separatisme. Socratez ingin gereja terus melindungi umatnya, lantang membicarakan nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, dan kebebasan. Sebab—mau bagaimana pun—gereja tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada Tuhan.

Lewat buku ini, Socratez mendesak berbagai hal yang dijamin harus tumbuh dalam Otsus Papua, khususnya Pasal 46 ayat (2) huruf a, mengenai pelurusan sejarah. Salah satunya dimulai dari bagaimana Papua tak termasuk wilayah yang diproklamasikan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ia juga ingin memasukkan narasi OAP yang terpilih sebagai perancang kemerdekaan, yang sejak 5 April 1961 oleh Nieuw Guinea Raad (NGR) atau Dewan Rakyat Papua, yang oleh Theys Hiyo Eluay dihidupkan kembali dengan nama Presidium Dewan Papua pada 1998.

Narasi lainnya adalah mengenai Kongres Nasional I Papua di Belanda pada 19 Oktober 1961 yang menetapkan “Hai Tanahku Papua” sebagai lagu kebangsaan, Bintang Kejora sebagai bendera nasional, dan West Papua ditetapkan sebagai nama negara. Kemudian, diputuskan 1 Desember 1961 sebagai hari pengibaran bendera bintang kejora.

Namun dalam waktu singkat, West Papua direbut Indonesia dengan senjata dan kekuatan militer besar-besaran. New York Agreement dan Pepera digerakkan dengan manipulatif, intimidatif, diiringi teror, penyiksaan hingga pembunuhan. Kemudian dilakukan pemekaran sebagai langkah sepihak untuk memecah belah Bangsa Papua. Ini menjadi bagian dari pemusnahan, penindasan, eksploitasi rasial, dan sumber daya alam Papua.

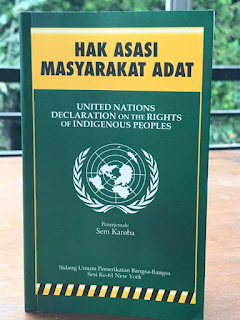

4. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Asasi Masyarakat Adat (Sam Karoba, 2007).

Buku keempat ini adalah terjemahan dari naskah asli yang diterbitkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) oleh Sam Karoba, salah satu pendiri Dewan Musyawarah Masyarakat Ada Koteka (DeMMaK). Buku yang saya maksud dalam pengantar di atas ini mengkritik Indonesia yang ikut mendandatangani deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat dan pada saat bersamaan menjarah hak masyarakat adat di Papua.

Karoba menjabarkan resolusi PBB—standar untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat itu—sesuai dengan konteks kondisi di Papua. Misalnya dalam Pasal 30: ada pengecualian bagi pelatihan dan operasi militer hanya jika terdapat ancaman yang melanda negara. Namun, di Papua, TNI dan Polri kerap menyalahgunakan pengecualian ini untuk melanggengkan rangkaian terorisme negara dan genosida.

Masyarakat adat di Papua hadir sebagai sahabat alam raya, bukan sebaliknya. Namun, mereka perlahan digiring untuk punah, dikikis agama modern, teknologi, daerah operasi militer, program transmigrasi, urbanisasi, KB, lokalisasi, dan sebagainya.

Hal lainnya terkait Pasal 3, yang disebutkan bahwa masyarakat adat memiliki hak kolektif, salah satunya bebas menentukan nasib sendiri. Self-determation itu artinya bernegara atau berpemerintahan sendiri. Namun, masyarakat adat di Papua justru menjadi minoritas usai dekolonialisasi.

Itu hanya sebagian kecil yang dibahas di buku ini. Bukannya didengar atau didiskusikan, buku ini justru dilarang. Bahkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) saat itu, Hafid Abbas, sesumbar meminta PBB untuk menegur penerbit buku ini.

Parahnya lagi, hingga kini—entah sudah berapa dekade—RUU Masyarakat Hukum Adat tak kunjung disahkan di Indonesia.

5. Suara Gereja Bagi Umat Tertindas: Penderitaan, Tetesan Darah, dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri (Socratez Sofyan Yoman, 2008).

Ironis. Seharusnya buku ini bisa menjadi saluran komunikasi yang bermartabat dan manusiawi. Namun, Jaksa Agung Hendraman Supandji menginstuksikan seluruh kejaksaan agung dan kejaksaan tinggi di Indonesia untuk menyita buku ini dengan operasi yustisia, serta meminta pertanggung jawaban Socratez dan Penerbit Reza Enterprise pada 22 Desember 2009 lalu.

Lewat Suara Gereja, Socratez menarasikan jeritan hati umat Tuhan di Papua yang terpendam dalam bisu dan ketakutan. Buku ini menjadi semacam sarana dialog, sebab selama ini Jakarta memaksakan pembangunan tapi menutup rapat-rapat telinga dari suara orang Papua. Malah seringnya menjawab ajakan dialog dengan mengirimkan pasukan dalam jumlah besar ke Papua.

Ambisi menjajah tanah Papua membuat indonesia membentuk skenario penuh rekayasa, teror, dan intimidasi.

Indonesia merencanakan pemusnahan etnis Melanesia dengan operasi militer dan transmigrasi. Ketidakberpihakan hukum selama ini membuat orang Papua dipandang seperti binatang buruan. Mereka dibunuh dalam operasi militer di daerah-daerah pelosok terpencil yang sebelumnya damai dan tentram.

Mereka yang berseberangan dengan negara akan dilabeli sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Gerakan Pengacau Liar (GPL), Gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), separatis, hingga makar—berbagai stigma yang bahkan tak pernah diwariskan oleh nenek moyang orang Papua sendiri.

6. Pembunuhan Theys: Kematian HAM di Tanah Papua (Benny Giay, 2005).

Buku ini awalnya diluncurkan pada 25 Oktober 2003 di Gedung Pertemuan Sekolah Tinggi Teologia (STT) GKI I.S. Kijne—nama pembuat lagu kebangsaan Papua, “Hai Tanahku Papua”—di Abepura, Jayapura. Setelahnya, buku ini langsung dilarang dan ditarik dari peredaran. Pelarangan dilakukan Muspida Papua, Kejaksaan Papua, dan Panglima Kodam.

Sweeping besar-besaran di jalanan terhadap buku ini terjadi selama dua hari berturut-turut. Tas pejalan kaki dan pengendara kendaraan bermotor diperiksa. Papan nama STT Walter Post Jayapura digergaji dan dirobohkan. Rumah Benny Giay berulang kali didatangi anggota Polri dan TNI tak berseragam.

Namun, pada April 2004, Benny Giay justru menyempurnakan isi Pembunuhan Theys. Kemudian Mei 2006, Galang Press menerbitkannya cetakan kedua.

Giay menertawakan dangkalnya kekuasaan otoriter. Penguasa Indonesia, walaupun berpendidikan dan berpangkat tinggi, tetap memilih menggunakan otot, senjata, penculikan, hingga pembunuhan—cara-cara tak bermartabat dalam menyelesaikan perbedaan ideologi dan pilihan politik.

Giay mengisahkan sosok Theys Hiyo Eluay, karyawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kader Partai Golkar yang pernah menjadi anggota DPRD, dan bahkan pernah tergabung dalam Merah Putih—ormas yang dibentuk dan dikendalikan TNI dan Polri. Dia menjadi cepu keberadaan gerilyawan pro-kemerdekaan Papua. Inilah yang membuatnya dekat dengan Komandan Satgas Tribuana VIII/Kopassus, Hartomo.

Tahapan kehidupan berikutnya menempa diri Theys. Pada puncaknya, ia menjadi “jembatan emas” rakyat Papua untuk menyeberang ke Papua yang merdeka, melalui jalur damai. Inilah yang membuat Gus Dur mengusulkan agar Theys mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional.

Theys mendirikan dan menjadi pimpinan Presidium Dewan Papua (PDP), organisasi masyarakat kesukuan di Papua mengadopsi prinsip Nieuw Guinea Raad (NGR). PDP menggelar Kongres Papua II di Jayapura pada tahun 2000. Gus Dur mendukung adanya forum besar yang memutuskan nasib Papua ini. Dengan menyetujui usulan Kongres Papua II itu, Gus Dur memperbolehkan pengibaran Bintang Kejora dan mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua.

Satu hal yang tak disetujui Gus Dur: Papua merdeka dari Indonesia. Namun, Theys dan PDP tak pernah berhenti memperjuangan kemerdekaan Papua melalui jalur damai.

Hartomo menculik, menyiksa, dan membunuh Theys melalui enam prajuritnya. Ketika berkunjung ke Papua, saya bingung mengapa makam mendiang Theys ada dua. Ternyata salah satunya merupakan tempat jenazah Theys ditemukan, tepatnya di Kilometer 9, Koya, Muara Tami, Jayapura. Sedangkan satunya lagi di jalan keluar-masuk Bandara Sentani merupakan makam Theys.

Atas tindakan itu, Hartomo divonis hukuman 3,6 tahun kurungan penjara oleh Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) III Surabaya, pada 2003. Namun ternyata ia tak dipecat dari TNI. Pada 16 September 2016, Hartomo malah diangkat menjadi Kepala BAIS. Pada 30 Oktober 2019, Hartomo diangkat lagi sebagai dosen tetap di Universitas Pertahanan, dari jabatan sebelumnya sebagai staf khusus KSAD. Hartomo kebal hukum. Bahkan hingga kini, sopir pribadi Theys, Aristoteles Masoka, belum ditemukan keberadaannya.

Buku ini merekam berbagai protes dan demonstrasi mengecam kekerasan Indonesia—salah satunya pembunuhan Theys—terhadap bangsa Papua. Kecaman datang dari mahasiswa, tokoh politik dan adat, pejabat pemerintahan, hingga organisasi internasional. Bahkan, para pimpinan gereja melakukan penolakan terhadap Komisi Penyelidik Nasional (KPN) yang dibentuk Megawati Soekarnoputri. Sebab, KPN melibatkan TNI, instansi yang mengerahkan anggotanya untuk membunuh Theys. Dampaknya, para pendeta itu diteror orang tak dikenal dan anggota TNI.

Sindiran Theys paling dahsyat yang dikutip buku ini: “Saya takut orang Indonesia menjajah kami orang Papua di surga”. Theys berjanji, jika dia nanti melihat satu saja orang Indonesia, dia akan lari meninggalkan surga.

7. Buku Atlas Lengkap Indonesia & Dunia (2003).

Sejujurnya, ini satu-satunya buku yang tak saya punya. Saya tak tahu isinya, kecuali dari alasan pelarangan: memuat bendera Bintang Kejora dengan label West Irian. Dalam peta buku ini, Papua dibelah menjadi tiga provinsi: Papua Barat, Timur, dan Tengah.

Buku ini diterbitkan Penerbit GBS, Mitra Pelajar Surabaya, dan Amelia Surabaya, pada 2003. Kejaksaan Agung, berdasarkan rekomendasi hasil rapat Tim Clearing House pada 21 Februari 2006, memerintahkan seluruh kantor kejaksaan di Indonesia melarang dan menarik buku ini dari peredaran.***

Dieqy Hasbi Widhana, jurnalis Tirto.id

Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda melalui tangan Balai Poestaka berusaha membendung arus penerbitan buku dan artikel karya para aktivis anti-kapitalis dan anti-kolonialis. Barisan literatur yang berperan besar menyuburkan gerakan politik kelas di Indonesia ini dicap Belanda sebagai “batjaan liar”. Kami mengklaim kembali istilah tersebut untuk sebuah rubrik berisi rekomendasi bacaan yang disusun secara tematik untuk merespons berbagai macam isu. Haris Prabowo adalah editor tamu Batjaan Liar. Sehari-hari ia bekerja sebagai jurnalis Tirto.id.

No comments:

Post a Comment